肩こりが起きる原因は姿勢から来てる?

名古屋市昭和区御器所にあります

なごみ鍼灸接骨院・御器所院の高野です。(7/17投稿分)

こんにちは!

最近は外が大分暑くなってきましたね。

室内ではエアコンをつけている方が多くいますが、

同時に肩こりになる方も増えてきています。

外と中の急激な寒暖差は筋肉を硬くする一つの要素になります。

直風が当たると体も冷えやすいので当たらないように注意しましょう。

環境的要素としてはエアコンなどがありますがそもそも姿勢が悪い方は、

肩こりになりやすい傾向があります。

自分の姿勢が肩こりになりやすい姿勢かどうかを確認しましょう。

今回は肩こりになりやすい姿勢について

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院が

お話していきます!

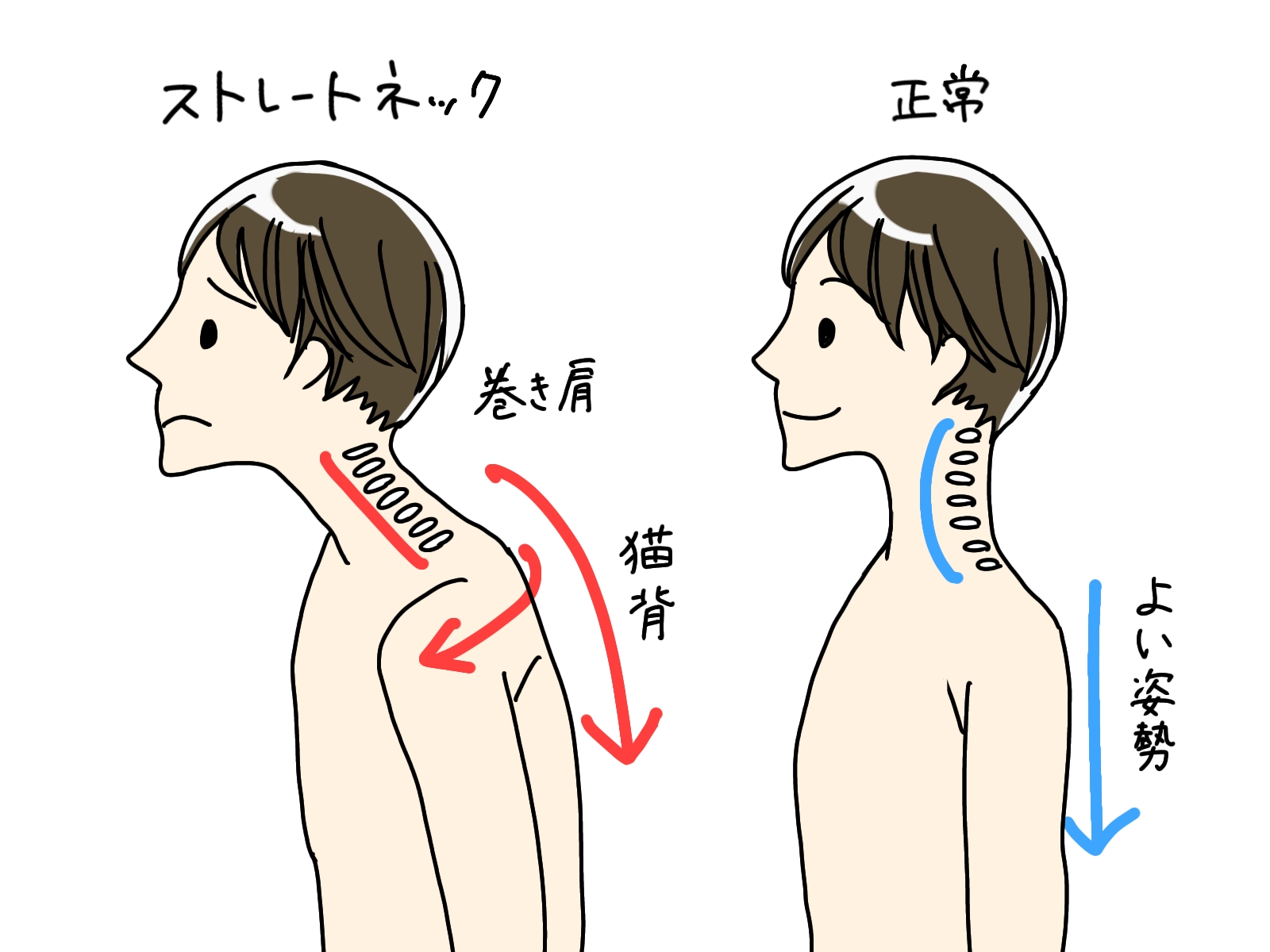

肩こりが起きやすい姿勢

肩こりになりやすい姿勢は大きく3つです。

猫背

猫背の方は背中が丸くなる影響で肩の筋肉が伸ばされやすいです。

体を支えようとして肩の筋肉が収縮するため肩こりになります。

巻き肩

巻き肩の人も猫背と同じで肩が巻いてしまう影響で筋肉が伸ばされます。

それに対してこれ以上前に出ないように筋肉が収縮してしまい肩こりになります。

また巻き肩になると肩甲骨が前に行くため肩甲骨の動きが悪くなり、肩こりになります。

ストレートネック

ストレートネックの人は重たい頭を首や肩の筋肉が支えています。

頭が前に出すぎるために筋肉んぼ負担が強くなり肩こりになります。

肩こりにならないために

肩こりは姿勢による影響が大きく、姿勢が改善しないと

肩こりが中々治りません。

なごみ整骨院グループでは肩こりになる姿勢の根本的原因の

骨盤を中心に全身のバランスを整えて肩こりを改善していきます。

土台となる骨盤の歪みを取り本来の正しい姿勢を取ることで、

肩回りの筋肉の負担が減り、肩こりが改善します。

根本から肩こりを治したい方はぜひご相談ください!

肩こりについてお悩みがある方は

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院に

おまかせ下さい!

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院は

独自の矯正法をもちいて

骨格から症状を改善へと導きます!

気になる方は

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院に

ご相談ください!

名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院の髙栁です。

こんにちは!

本日のテーマは、「冷房病に注意!急性期の予防」です。

最近、ぎっくり腰や寝違えといった急性の症状を訴える方が急増しています。

ぎっくり腰や寝違えなどが多い時期は、季節の変わり目や寒い時期に多いイメージがあります。しかし、なごみグループでは、7月に入り、ぎっくり腰を発症し、這いつくばってご来院される方や首を動かすことができず、ロボットのようにぎこちない動きをしてご来院される方が増えています。

なぜ、ぎっくり腰や寝違えが増えているかと考えましたが、

「気温差」や「エアコンによる身体の冷え冷房病」が関係しているのではないかと思います。

気温差は、暑い日や雨が降って肌寒い日が毎日のように変わり、気温差が大きいと人間の身体は、その気温に適応できずに、免疫力が落ちてしまいます。

その結果、血流が悪くなったり、筋肉が張りやすくなり、痛みが発生しやすい状態を作ってしまっていると考えます。

冷房病は、人間の身体は、夏になると体内での発熱を抑制し、さらに熱を逃がしやすい体質に変化します。毛細血管を広げ放熱しやすくし、汗をかいて体温を下げようとします。

しかし、その夏の体質のため、冷房の効いた室内にいても、血管が縮みにくいため体内の熱が逃げすぎて冷えたり、外出先との激しい温度差によって自律神経のバランスが崩れています。

自律神経のバランスが崩れてしまうと、冷えに対しての免疫力が落ちて、肩こり、腰痛など筋肉が張りやすくなり、急性症状に繋がってしまいます。

日常生活でぎっくり腰や寝違えなど痛みが出ないようにするには

「入浴」です。

運動や食事も大切です。まず対策しやすいところは、「入浴」を変えることです。

ぎっくり腰や寝違えを起こしてしまう方の共通点の1つに「入浴」をしないことがあると考えます。シャワーだけで済ましてしまうということです。

暑い夏など入浴していたらもっと熱くなり、シャワーでさっと済ませる方は要注意です!

先ほども書いたように冷房病や気温差で夏は身体は冷えやすいです。

シャワーだけでは、身体は温まりません。ぬるま湯で10分~15分程度入浴することで身体の芯が温まり、血流が良くなります。

また、入浴することで、副交感神経が高まり、リラックス効果があり、睡眠にも影響が出てきます。

なので、まず初めに「入浴」から変えて、ぎっくり腰や寝違えなどの予防をしていきましょう!

名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院では、ぎっくり腰や寝違えなど急性の症状が出てしまった時の治療はもちろんのこと、痛みが出にくい身体作りを患者様一人一人計画を立てながら治療を行っていきます。

もし、ぎっくり腰や寝違えで悩んでいる方は、お気軽にご相談ください!

名古屋市昭和区御器所にあります

なごみ鍼灸接骨院・御器所院の高野です。(7/17投稿分)

こんにちは!

・腰の痛みが辛い…

・腰から下の痛みやしびれがある

・足に力が入りにくい

こんなお悩みはありませんか?

慢性の腰痛は約80%がレントゲンなどの機械で見た時に異常がなく原因不明と言われていますが、

腰の痛みだけでなくしびれが出たり、足に力が入らないなどの症状が出る場合は、

原因がレントゲンなどで分かる腰痛の可能性があります。

しびれが伴う腰のケガはいくつかあり症状もそれぞれ少し違います。

今回は腰の痛みやしびれが出る腰痛の種類について

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院が

お話していきます!

腰痛種類

腰椎椎間板ヘルニア

椎骨と呼ばれる骨と骨の間に椎間板と呼ばれるものがあります。

椎間板は背骨に加わる衝撃を緩和するクッションのような役割があり、

中心部にある髄核と呼ばれるものが、周りを覆っている線維輪を突き抜けて

外に出てきた状態のことを椎間板ヘルニアと言います。

出てきた髄核が神経を圧迫することで痛みやしびれが出ます。

症状は腰やお尻の痛み、下半身に力が入りにくい、下半身のしびれが多いです。

腰を丸めるような動きをすると症状が強くなるのも特徴です。

腰部脊柱管狭窄症

腰の部分で寸勁の通り道である脊柱管が狭くなり、その中を通る神経が

圧迫される状態をいいます。

症状としては腰から下の痛み、下半身のしびれ、残尿感、特に特徴的なもので

歩き始めると痛みが出て休むと回復して歩き始めるを繰り返す間欠性跛行が特徴的です。

腰椎分離・すべり症

多くは体が柔らかい中学生頃に、ジャンプや腰を捻る動作を行うことで

腰椎の後方に亀裂が入ることです。

10歳代に分離症をして、その後徐々にすべり症に進行するケースがあります。

症状は腰やお尻、太ももに痛みが出る場合があり、腰を反らすと

痛みが強くなります。

このような腰痛にならない為に

このような腰痛になる原因の一つに姿勢があります。

正しい姿勢が取れていないことで腰の負担を増加させて痛めるケースが

多いです。

予防として筋肉を鍛える、体の柔軟性を上げる、いい姿勢を意識するなどが

あるので日常から意識して予防をしていきましょう!

腰痛でお悩みの方は

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院に

おまかせ下さい!

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院は

独自の矯正法をもちいて

骨格から症状を改善へと導きます!

気になる方は

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院に

ご相談ください!

名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸整骨院・砂田橋院の斯波です。

こんにちは!

本日は、腰痛についてご紹介します!

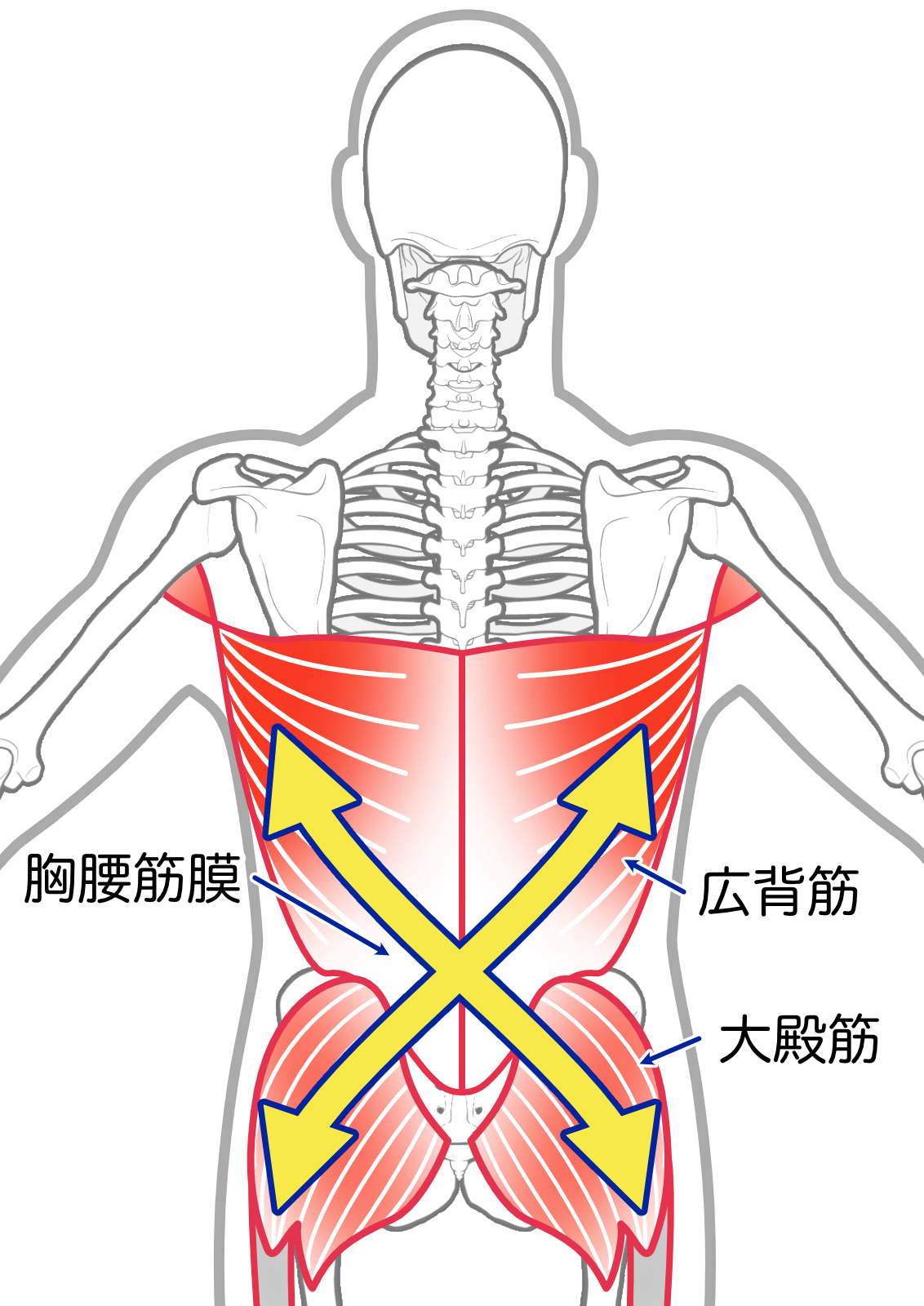

腰痛と筋膜

筋肉の周りや皮膚の下には、筋膜と呼ばれる非常に薄い膜が張っています。

この筋膜は全身に張り巡らされており

身体を支えるひとつの要素として重要な役割を果たしています。

背中や腰にも胸腰筋膜という膜が張っており

背中が丸まってしまわないように支えてくれています。

この胸腰筋膜は、殿部の筋である大殿筋や腕と背中を繋いでいる

広背筋といった大きな筋肉と連結しています。

さらにその奥では、腹部をコルセットのように巻いている

内腹斜筋や腹横筋という筋肉と、脊柱起立筋が筋膜によって繋がっています。

筋膜はコラーゲンでできており、約85%が水分です。

水分が不足したり、長い時間同じ姿勢で居たり

過剰な筋トレや運動で筋肉を使いすぎてしまうと

筋肉はギュッと固くなった状態になるため

同時に筋膜も硬くなってしまいます。

筋膜が硬くなると、筋膜同士が癒着してしまい

常に引っ張られているような窮屈な状態を生み出し

筋肉そのものの動きを阻害します。

このように筋肉や筋膜の動きが悪くなり起こってしまう腰痛が

筋筋膜性腰痛と呼ばれるものです。

重い物を持ち上げる動作やスポーツでの無理な体勢によって

腰の筋肉に過剰な負担がかかった場合に発症する可能性が高いです。

慢性の場合は、主に使いすぎによる疲労が原因のため

症状として背筋の緊張が高まり、筋肉に沿った痛みがあります。

腰痛におススメのストレッチ

筋筋膜性腰痛対策は腰周辺の筋肉や筋膜を

じっくりほぐすことに尽きます。

テニスボールを使った持続圧、または手ぬぐいボールで

硬い部分を効率的に伸ばしていきます。

ただし、やりすぎは禁物です。

まずは2、3日試してみて痛みの症状の変化を観察しましょう。

また、お尻の横の中臀筋は歩行や立位で必ず使う筋肉です。

過剰に緊張して腰痛が起こるケースも多いのでこちらもしっかりほぐしましょう。

さらに、筋膜で繫がっている後頭部マッサージもおすすめです。

腰だけケアしても痛みが治まらない場合は試してみてください。

なかなか治らない腰の痛みでお悩みがある方は

名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸整骨院・砂田橋院におまかせ下さい!

名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸整骨院・砂田橋院は

独自の矯正法をもちいて

骨格から症状を改善へと導きます!

名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸整骨院・砂田橋院に

ご相談ください!

ご予約は下記予約ボタンを押すと

LINE予約画面に移ります。こちらからご予約ください!

⇩ ⇩ ⇩

https://line.me/R/ti/p/@vkc7779h

こんにちは!

名古屋市に5店舗鍼灸整骨院を展開しています。

なごみ整骨院グループの宮原です。

本日のテーマは

「交通事故治療の4つのポイント!」

です。

毎年、連休中に交通事故にあう患者様が多く、今年は特に「コロナ明け」でしょうか?

春先から沢山のむち打ち患者様がご来院いただいております。

その中で、意外に知られていない4つのポイントを記載いたします!

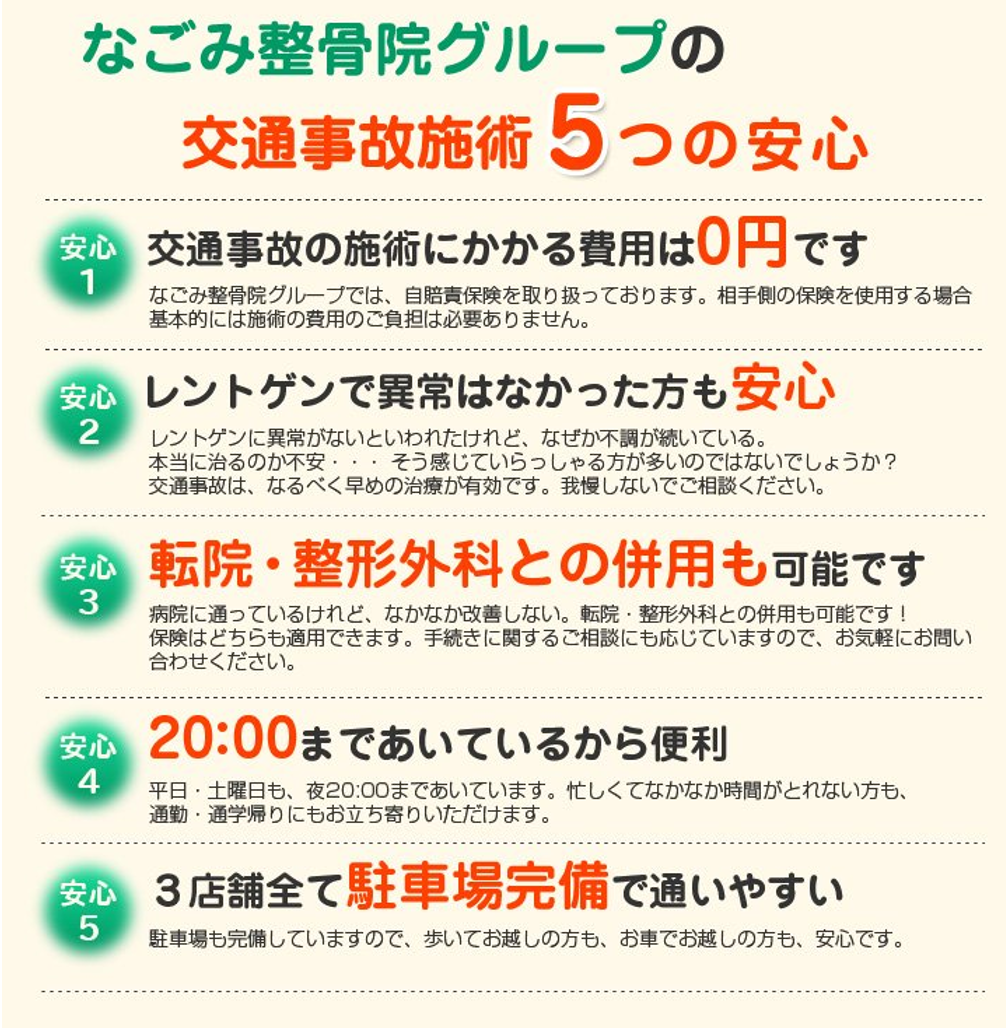

1,自賠責保険が適用の場合は、原則窓口負担は0円となります。

これは、過失割合にもよりますし、請求状況によっても変わりますが基本的※に窓口負担は0円で受けることができます。

※一括請求などの処置をとっている場合。

2,お怪我に対する慰謝料が出る。

これも、算定基準により金額は変わりますが、原則1日通院当たり4300円が支給されます。

3,整形外科と接骨院の併用受診ができる。

知らない人が多いのですが、併用受診可能です。病院に通院が困難な場合は、一度ご相談ください。

4,今、通院の接骨院で合わない場合は、転院できる。

施術が合わない場合は、お気軽にご相談ください!

以下が、よく質問を受ける事項です!

制度をよく理解して、安心して早期に痛みを除去していきましょう!

当グループの高栁先生が動画を作りましたので、こちらもどうぞ!

名古屋市守山区小幡駅から徒歩7分、

喜多山駅から徒歩7分の場所にあります

なごみ整骨院グループの

なごみ針灸整骨院・小幡院です。

こんにちは!

ここ最近、ぎっくり腰でご来院される方が

かなり増えています!

なので今回はぎっくり腰について

話していきたいと思います!

ぎっくり腰とは?

重い物を持った拍子に突然腰が痛くなり

動けなくなってしまう状態を言います。

多くのぎっくり腰は、

一週間程度で改善していきますが、

時間経過によって改善が見られないぎっくり腰も

まれにあります。

このようなギックリ腰は、

原因に腰椎ヘルニアなどの原因を

持つものがありますので注意が必要です。

ぎっくり腰の主な原因

○姿勢の悪さ

姿勢が悪いと腰に不自然な負担がかかり、

筋肉や靭帯が常に緊張状態になります。

この状態で急な動作を行うと、

ぎっくり腰を発症しやすくなります。

○重い物の持ち上げ

重い物を持ち上げる際に

腰に過度の負担がかかると、

筋肉や靭帯に急激なストレスがかかり、

ぎっくり腰になることがあります。

特に、正しい持ち上げ方をしていない場合は

リスクが高まります。

○寒冷や急激な温度変化

寒冷な環境や急激な温度変化により、

筋肉が硬直しやすくなります。

この状態で無理な動作をすると、

ぎっくり腰を引き起こすことがあります。

なごみ整骨院グループの施術方法

なごみ整骨院グループは、

年間多数の「ギックリ腰」を

「鍼灸×バランス矯正」により早期に改善しております。

もしも急な腰の痛みでお悩みなどがありましたら

名古屋市守山区

喜多山駅、小幡駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ針灸整骨院・小幡院に

おまかせ下さい!

こちらからLINEで予約ができます!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

名古屋市守山区

喜多山駅、小幡駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ針灸整骨院・小幡院が

独自の矯正法をもちいて

骨格から症状を改善へと導きます!

気になる方は名古屋市守山区

喜多山駅、小幡駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ針灸整骨院・小幡院に

ご相談ください!

こんにちは!名古屋市に5店舗、鍼灸接骨院を展開しています。

なごみ整骨院グループ代表の「宮原」です。

本日のテーマは!

「美容鍼灸って、ぶっちゃけ効果あるの?」

です。

私も、施術者になって30年、美容鍼を行うようになって10年たってしまいました…💦

昭和世代の鍼灸師であります(笑)

縁あって、沢山の師匠や患者さま、そして、良きスタッフ仲間に恵まれ日々楽しき施術しています!

そんな中で「美容鍼のメニュー」一時期の爆発的なブームは去り、最近では「定番」となっていますね!(10年前には考えられなかった。。。先輩たちのお陰です)

そんな中で! 沢山のご質問やお話を受けるのが

「美容鍼灸って、ぶっちゃけ効果あるの?」

なのです。

本日は、この点を臨床経験30年のまだまだ若輩治療家の私が、経験から私見を述べていきますので…お時間ある方はお付き合いください。

さて、いきなり結論から言いますと!!!

「ズバリ」効果は!!!

効果あるものもあるし…効果が薄いものもある…です。(どっちやねんとの声も聞こえます…すみませんm(__)m)

要は、得意・不得意があるという事…(先生にもよるかもしれません)

中途半端な、内容では怒られると思いますので…

私の経験から、早期に効果が期待できる事、ベスト3を記載します!

また、美容鍼の不得意な部分もぶっちゃけお伝えします(私見です)

美容鍼の効果第三位!

「美白効果」です!

これは、ほんとによくなります。鍼灸の効果の代表的なものに血流の促進があります。

この点からも、針を打つと即座に変わるのがよくわかります。

まずは、この点を患者様に、ご確認していただくと、とても喜んでいただけます◎。

また、手技療法を併用される院では更に効果がわかりやすいと思います。

第二位!

「目の疲れや白目がきれいになる!」です。

スマホやPCなどにより、目を酷使していますよね!

お顔の周りをマッサージや触診していると、特に目の周りはむくんでいます!

睡眠不足も難敵です、こめかみの部分や頭皮のある部分に刺鍼することにより

疲れ目の改善や更に白目がきれいになり!そして「目がぱっちりに」なります!

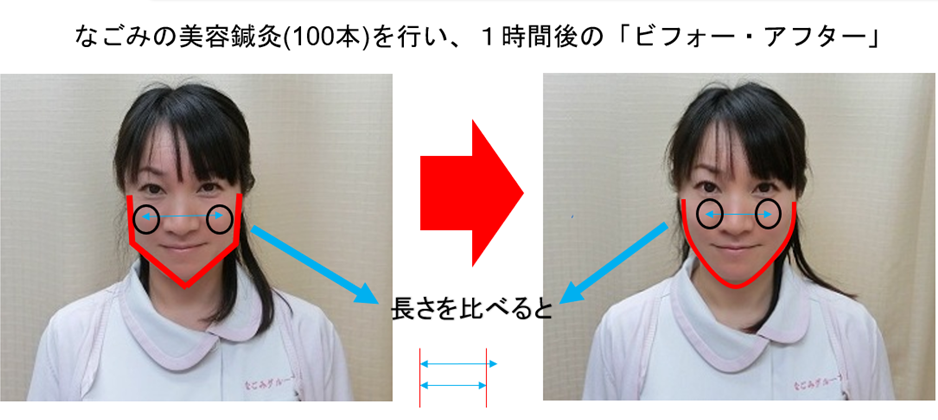

下記の画像は、施術後の画像です!「目」ぱっちり綺麗ですよね!

第一位!

「リフトアップ効果とほうれい線」です!

ニーズの高さもありますが、鍼灸の打ち方を変えると驚くほど変わります!(しわに対しても効果あり!)

上記の画僧でもわかりやすいと思います。上記の画像は刺鍼後、一時間経過後のものです!

さてさて、次は…

美容鍼の苦手と思われるもの(私見)です。

それは、「シミ」です。

全国の名人の先生方でしたら、「シミ」が得意な先生も多数いらっしゃると思います…あらかじめお伝えします。

私レベルの施術者の経験では「シミ」は時間がかかります。

なぜかと言うと

1,体質改善には「お顔」だけでなく全身の施術も必要であり、時間もかかります。

2,全体が美白になるので、逆にシミが目立ってしまう。

上記の2点が、シミが不得意と言える、私なりの意見です。

長年、担当している患者様もシミは「レーザー」でお願いし…

その後のメンテナンスを美容鍼で…と言う方も少なくありません。

皆様の美容は、美容鍼だけでなく!

様々なメニューを組み合わさて、ご自身が「幸せになること」が重要だと思います!

まずは、そんな相談の窓口を探してみてください!

美容から沢山の幸福が広がる様に!更にコツコツとブログアップしていきます!

本日は、この辺で…

院の宣伝!(笑) 美容鍼体験イベントしています!

下記より最寄り「なごみ」にご来店いただけましたら!幸いです!

名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸整骨院・砂田橋院の斯波です。

こんにちは!

本日は、五十肩についてご紹介します!

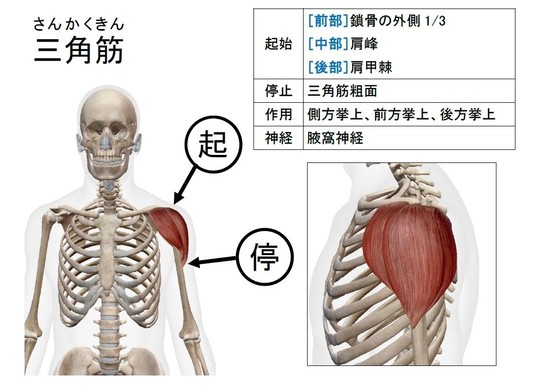

肩の動きを制限する筋肉

五十肩と言われる腕が上がらない方は

肩甲骨に付着している筋肉群と肩の三角筋がロックしており

可動域が極端に制限されている状態です。

経年劣化ではないですが、長年にわたり筋肉のロックが蓄積されて

徐々に可動域が狭くなっていきた影響です。

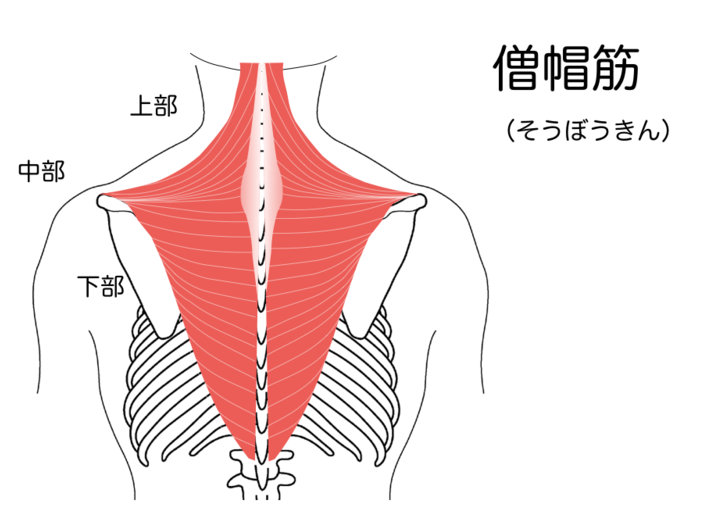

三角筋は僧帽筋の付着位置とほぼ一致しており

僧帽筋が肩甲骨を固定しているとき、上腕を外転させます。

三角筋は前部・中部・後部からなっておりそれぞれ働きが違います。

三角筋を緩めるのと同時に、腕が後ろに動かせないときは前側の大胸筋を緩めます。

また腕が上がらないときは、首痛や肩こりと同じく

広背筋や僧帽筋がひどくロックされています。

広背筋は背骨と骨盤、肋骨と肩甲骨、上腕骨までをつなぐ

背中ではもっとも面積の大きい筋肉です。

腕や肩の動きに関係するので、しっかりロックを解除して三角筋の働きを改善させます。

肩関節は関節を多方向に動かすことができるよう、付着する筋肉の数が多い部位です。

そのため、改善までの施術回数と時間が必要になる部位でもあります。

五十肩の予防で大切なこと

五十肩の予防には、背骨の柔らかさ・姿勢の良さも大切です。

「背骨の動きと五十肩って関係あるの?」と思うかもしれませんが

試しに『猫背のまま腕を上に上げる』と

『背筋を伸ばして腕を上に上げる』を交互にやってみてください!

猫背の方が明らかに腕が上がらないと思います。

これは「肩関節の動きが制限されている状態」

→→「放っておくと五十肩になりやすくなる状態」になります。

実際に試していただくと背骨のしなやかさと肩の関係がとても重要だと思えます。

もし改善しないほどひどい肩の痛みについてお悩みがあれば

名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸整骨院・砂田橋院におまかせ下さい!

名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸整骨院・砂田橋院は

独自の矯正法をもちいて

骨格から症状を改善へと導きます!

名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸整骨院・砂田橋院に

ご相談ください!

ご予約は下記予約ボタンを押すと

LINE予約画面に移ります。こちらからご予約ください!

⇩ ⇩ ⇩

https://line.me/R/ti/p/@vkc7779h

名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院の髙栁です。

こんにちは!

最近、悪天候が続きますね。そんな時は、交通事故が増えるものです。

雨や風が強い時は、視界が悪くなったりするのでいつも以上に思いやりの気持ちを持って運転をするように心がけましょう。

今回は、悪天候の時の交通事故防止対策についてお話します。

雨の日は要注意!!

雨の日は、晴天の日に比べて交通事故率が約5倍になります。

雨のときは、路面が滑りやすくなります。

さらに、降り始めが一番危険です。

乾燥した道路に雨が降ると、泥やほこりが雨と混ざり合って、油を引いたような状態になり、とても滑りやすくなります。道路が滑りやすいと、乾燥したときよりも車の停止距離が長くなるので、スピードの出し過ぎには注意が必要です。車間距離を晴天のときよりも長くとってり、落ち着いた運転をすることが大切です。

雨が激しく降れば降るほどフロントガラスやサイドミラーにたくさん雨粒がたたきつけられて視界が悪くなり、周囲の様子が把握しづらくなります。運転中は、ワイパーの速度を調整して視界を確保することをいつも以上に注意することです。

特に注意が必要なのは、バック時です。いつでも停止できる速度で後方を確認しながら行いましょう。

強風のとき注意すること!

今年は、台風が多くてニュースで物が飛ばされたり、車、トラックが横転したりととても怖い事故が多く見受けられましたね。強風のときは、前からの風よりも横からの風の方がとても危険です。横風を受けた衝撃で慌ててハンドルをきったために交通事故につながる可能性はあります。高速道路や橋を渡る際は、横風や突風による衝撃を受けやすいのでハンドルをしっかり握って冷静に対処しましょう。

さらに、風は強いときは、トラックなど大型車をむやみに追い越すのはやめましょう。

大型車の陰に入ると、急に風がなくなるために自分の車が大型車の方に引き寄せられるような状態になり、追い越した直後、強い横風を受けてハンドルをとられてしまいます。

風が強いときは、無茶な追い越しやスピードの出し過ぎ、慣れているからという考えを捨てて、慎重で冷静な運転を心がけましょう。

名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院は、交通事故治療専門院です。

交通事故に遭い、痛みを抱えて我慢をしている方、交通事故の手続きや保険会社さんとのやりとりで困っている方など身体の痛みや精神的な痛みを改善できるようにしっかりと治療をしていきます。ぜひお気軽にご相談ください!

名古屋市昭和区御器所にあります

なごみ鍼灸接骨院・御器所院の高野です。(7/8投稿分)

こんにちは!

妊婦さんのお悩みで

・肩こり、腰痛が辛い

・お尻や骨盤周りの痛み、しびれ

・足のむくみが気になる

こんなお悩みはありませんか?

このような症状は妊娠中の急激な体の変化で

現れることが多いです。

では妊娠中に体にどんな変化が起きてどんな症状が

出るかについて

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院が

お話していきます!

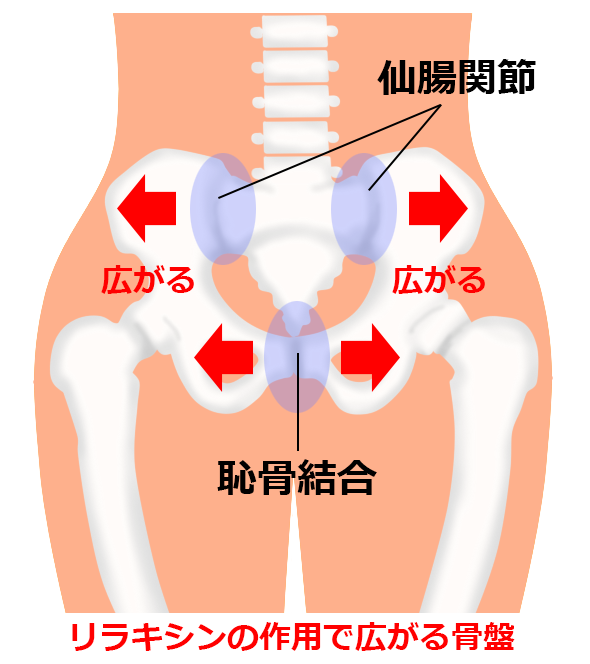

骨盤が広がる

まず妊娠して2~3か月経つとリラキシンと言われる

ホルモンが分泌されます。

リラキシンは骨盤を安定させる靭帯や筋肉、関節を緩める効果があり

これによって骨盤が開き赤ちゃんが通れるようにしていきます。

この時に骨盤が広がり不安定になるため姿勢が悪くなりやすく、

腰や肩に負担がかかるケースが多いです。

お腹が大きくなると腰を反るような姿勢になりやすく、

体の後ろ側に体重が乗りやすいです。

その時にお尻の筋肉が硬くなりお尻周りの痛みや

しびれるように感じも出てきます。

なごみのマタニティ整体

なごみ整骨院グループのマタニティ整体では、

痛みが出ている場所だけでなく全身のバランスを見て

全体を調整していきます。

バキバキする矯正ではなく筋肉にストレッチをかけるような

ソフトな矯正をしていきます。

また症状に応じて鍼灸治療を用いて痛みの改善をしたり、

逆子の場合はツボとお灸を使って子宮内部の環境を

良くして改善していきます。

マッサージも横向きでできる為お腹が大きい方でも施術を

受けられます。

他の接骨院や整体院で断られた場合でも治療は可能ですので、

まずは一度お身体のお悩みをご相談ください!

産前のお身体のお悩みがある方は、

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院に

おまかせ下さい!

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院は

独自の矯正法をもちいて

骨格から症状を改善へと導きます!

気になる方は

名古屋市昭和区御器所駅近くにあります

なごみ整骨院グループの

なごみ鍼灸接骨院・御器所院に

ご相談ください!